こんにちは。

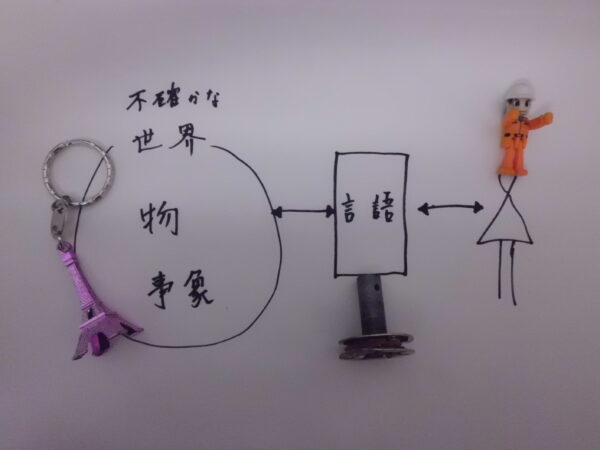

今回は、自分の判断はいかに思い込みが多いかということについて、言語、特に英語を例に挙げて書きます。

「自分の判断は、自分の母語に依存している。真実を知るには、母語を見直し、思い込みを一度捨ててみると良い」

ということについて、英語と日本語の語順を例を挙げて記してみます。

Contents

言語学の授業で驚きました。

学生時代の授業中のこと。

多分、「言語学」の初回の授業だったと思います。

先生が無言で、次の2行を板書しました。

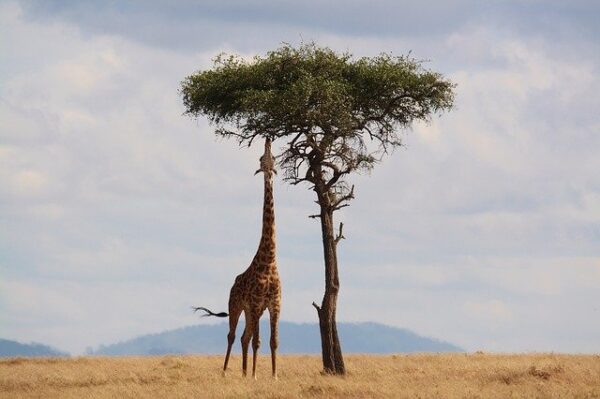

一行目には、『 キリン は 葉っぱ を 食べた 』

二行目には『 $$ #### %%%% !!!! 』

(三行目の単語の文字を全く覚えていませんので、今は架空の文字を書いています)

そして、私たち受講生に先生は質問しました。

「一行目は、日本語です。

二行目は外国語です。

両方は同じ意味です。

さて、質問です。

二行目に板書した単語、『$$』と『####』と『%%%%』と『!!!!』の意味は、

日本語の『キリン』『は』『葉っぱ』『を』『食べた』のうち、どの意味に対応しますか?」

私は、すぐに中学生の英語の授業を思い出しました。

・日本語と英語の語順は異なること。

・日本語の語順は、主語→目的語→動詞。

・英語の語順は、主語→動詞→目的語。

・英語には「は」とか「を」という助詞がない。

・英語の時制は、単語自身で表す。

そこで、私が考えた順序はこうです。

1.三行目は日本語ではなく外国語だから、語順は英語のように、主語→目的語→動詞である。

2.ならば、『####』が『キリンは』。『%%%%』は『食べた』。『!!!!』は『葉っぱを』である。

3.頭の『$$』は、その地域には何種類かのキリンがいて、その内の一種類に付ける冠詞みたいなものだろう。

先生は数名の学生を指名して答えさせました、だいたいは私の考え方に似た回答でした。

しかし、学生の回答は全滅。

日本語と英語を基に言語を理解する癖がある

先生がおっしゃった正解は、

・『####』は、『食べるということ(食べた・食べる・これから食べるつもり)』

・『%%%%』は、『葉っぱを』

・『!!!!』は、『キリンは』

・『$$』は、過去を示す単語です。

日本語の順序で書きますと、「これは過去のことです。食べる。葉っぱを。キリンが」になりますね。

驚きました。

まずは、語順が動詞→目的語→主語と、動詞が最初に来ること。

つぎに、『$$』という過去を示す独立した単語が存在すること。

最後は、自分が知っている言語の文法に惑わられて、誤った言語理解を私はしたんだなあと思いました。

そして、さらなる疑問がわきました。

動詞を冒頭に持ってくるのは何故だろうか?

時制だけを示す単語があるのはどうしてか? さらにこの単語が冒頭にくるのはどうしてか?

先生は学生のウォーという感嘆の声を聞いた後、おっしゃいました。

「大人になってから初めての言語を理解するとき、今まで知っている言語の文法や用法から判断しがちですね。

日本語と欧米の言葉しか知らない皆さんは、両言語の構造の仕組みに引っ張られてしまいます。

しかし、世界の言葉は日本語と欧米の言葉だけではありません。

多種多様な文法と用法を持つ言語があります。

私(先生)が、言葉を専門領域にしたのは、皆さんと同じく、言語の不思議さに気づいたからです。

どうして語順が言語によって異なっているのか? どうして言葉の用法が地域によって異なっているのか?

これからの授業で、こんな疑問を皆さんと一緒に考えていきましょう」。

(授業の中で、実際には先生がどのような例を示しどのようにおっしゃったか覚えていないのですが、上記のような旨だったと思います。)

英語の語順がSVOになった理由(堀田隆一先生の説明)

【2021年4月15日に追記した章です】

英語の語順がSVOになった理由を分かりやすく説明されている本をサイト検索で見つけました。

研究社の『英語の「なぜ?」に応えるはじめての英語史』(堀田隆一著)です。

以下は、この本の補足的な話題や新しい素朴な疑問について著者が回答されている連載です。

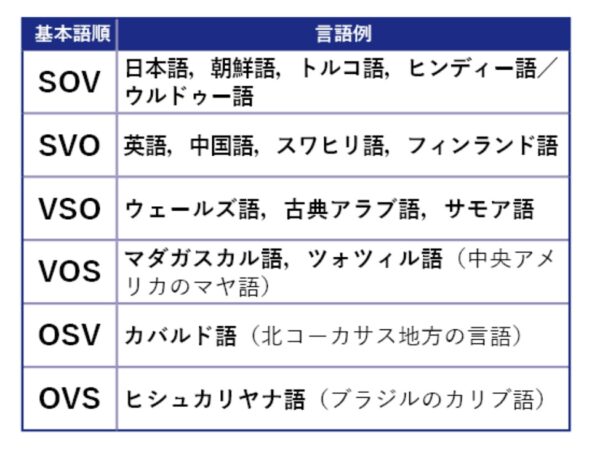

このサイトで、堀田隆一先生はまずは次の表を提示し文章で説明なさっています。

意外に思われるかもしれませんが,世界の言語のなかで最も多く採用されている基本語順は日本語型のSOVであり,英語型のSVOは2番目とされます.みなさんの多くは,英語をはじめとしてヨーロッパの主要な言語,および中国語などがいずれもSVOの基本語順を示すために,日本語型のSOVは少数派に違いないと思っていたのではないでしょうか.調査対象となる言語の種類と数によって統計結果に差はあるとはいえ,控えめにいってもSOVはSVOと同程度の割合でトップを走っているといってよく,まったく少数派などではないのです.

この文章の後、このような順で現代英語がSVOという語順になったかを解説されています。

先生の解説を私なりの理解でまとめますと、

1.

古英語ではSVOという「語順」が明確には決まっていなかった。語順は比較的自由だった。

2.

語順とは別に、「屈折(inflection)」(屈折とは,名詞,代名詞,形容詞,冠詞,動詞などが,文中での文法的役割に応じて語形(特に語尾)を変化させること)という手段を用いた。

ゆえに、語順を定めなくとも、主語・目的語・動詞が理解できた。

3.

しかし、10~14世紀ごろに、(アクセントが第一音節にある英語にとっては、語尾変化を発音しにくいし聞き取りにくいから)特に語尾変化が重要な「屈折(inflection)」が機能しなくなった。

したがって、「屈折(inflection)」という手法が消えていき、「語順」優先で主語・目的語・動詞を決めることになった。

すなわち、当時すでに基本語順であったSVOが定着した。

4.

もう一つ「屈折(inflection)」を捨て「語順」中心になった理由がある。

それは、北欧からのヴァイキングの襲来だ。ヴァイキングの母語である古ノルド語は古英語と語根は共通していたものの、「屈折(inflection)」が異なっていた。

両者の円滑なコミュニケーションのために、屈折語尾を切り落とした。

このことが、英語の「語順」中心を後押しした。

※以下の表からは、1000年のころは語順のSVOとSOVが伯仲していますが、ヴァイキングの襲来以降SVOが伸び始め、1400年にはSVO語順がほぼ主流となったことが読み取れます。

堀田隆一先生のブログは→「hellog~英語史ブログ」

ブログ中、目から鱗の項目は→「英語に関する素朴な疑問集」

![]()

宇宙人とコンタクトしたら、どのように理解し合うのか?

同じ地球に住む人間であっても、言語の仕組みがずいぶんと異なります。

宇宙人と人間の言語でしたら、なおのこと異なった仕組みだと思います。

映画『未知との遭遇』では、色と音楽を使用して宇宙人と交流します。

映画『メッセージ』では、宇宙人の言語は煙のように立体的です。

さらには、過去と現在と未来の時制が人間と全く異なっています。

これは、言語以前の差異が原因で、宇宙人が認識する環境では時間がループしているからのようです。

・公式ページは、→「メッセージ」公式ページ

・簡単なあらすじは、→「Yahoo映画」

・少し詳しい解説は、→「ネタバレまとめ」

【YouTube動画による解説】

・簡潔なネタバレ解説は、→『メッセージ』ネタバレ解説。

・映画評論家の動画解説は、

その1→町山智浩 映画「メッセージ message (原題:Arrival) 」 たまむすび

その2→【ネタバレあり】町山智浩氏映画『メッセージ』徹底解説まとめ動画

極論ですが、ある宇宙人が「宇宙は一体である」という認識を持っているならば、「主語の存在が無意味ですから主語が存在しない」という言語もあるかもしれません。

言語の文法は、世界(物・事象)を正しく認識できているか。

さて、言語に関する話を聞くたびに考えることがあります。

人は自分が使う言語の在り方によって、この世に対する認識の仕方が異なると思います。

単語一つ例に例に挙げましても、雪国では「雪」という物体に名付ける言葉の種類が多いです。百種類以上あります。

参考サイト→「【100種超】雪の種類・表現・意味・名前 一覧集」(よろず屋みっくん)

この地域に住む人々は、雪を見た時に単に「雪」とは言わずに雪の種類ごとにふさわしい単語を使う傾向があると推測します。

逆に、多様な「雪」に関する単語を教わっているからこそ、各雪が異なった物体に認識されることでしょう。

単語ですら地域によって認識の仕方が異なるのですから、言語の文法のありかたによって世界はずいぶんと異なって見えることでしょう。

ある意味では、人間は使用する言語のありかたによって、世界の認識方法が違ってくるということです。

人間の言語とは何か?

人間の認識方法にはどんな特徴があるのか?

この二つの答えは、人が宇宙人と出会い交流することによって分かってくると推測します。

自分が育った言語によって、世界観は異なります。

「これこそが世界の真実だ。宇宙の真実だ」と思い込まずに、一度慣れ親しんだ言語を棚上げしてみるとよろしいでしょう。

思い込みを捨てることによって、今まで見えていなかった事柄が見えてくることと思います。

しかし、言語で語るしかない

本当の世界とはどうなのだろうか?

人間の言語に惑わされない世界とは?

宇宙人全員が共通して見える世界とは?

謎はつきませんね。

1 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。

2 この言は初めに神と共にあった。

3 すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった

(引用:ヨハネによる福音書第1章1節から3節)

「語りえぬものについては、ひとは沈黙に任せるほかない」。

(引用:→論理哲学論考)

「しかし、語るしか手段がない。言語が世界を充分に写し取っていないとしても。」。

(引用:私)

(画像引用:Amazon)

朝礼ネタに「言葉に関する話」を

もしもあなたが雪国育ちでしたら、会社の朝礼で、「雪」を表す言葉をたくさん並べてみましょう。

そしてそれぞれの違いや使用方法を伝えましょう。

言葉は、誰にとっても身近なものです。

起きている間は常に使っています。

(発音する言葉と会話言葉と心の中の言葉の差異は、一つの学問領域だと思います)

だからこそ、言葉の話題は皆が関心を抱いてくれます。

同時に、あなたを身近に感じてくださることと思います。

投稿一覧です

トップ画面(最新ブログ)は、こちらです。→ 「昭和オジサンが謎を基に、スピーチのネタをアドバイス」

70.映画から、どんな季節が思い浮かびますか? 2021年7月12日

69.地名が季語になったらいいな。物でも人でも季語にしてみよう。 2021年7月8日

68.九九の話 お願いがあります。 2021年6月18日

67.日本の大きさに驚いた。 2021年5月21日

66.古典(例えば徒然草)をスピーチに 2021年4月13日

65.エスニックジョークをスピーチに使ってみましょう。 2021年3月30日

64.用途という判断基準を捨てて、自社の商品・サービスのカテゴリーを見直すスピーチを! 2021年3月25日

63.小道具を使って、スピーチを行う・・・週刊文春がつい気になります 2021年3月18日

62.お好きな歌詞や詩でスピーチを。オードリー・タンさんと福島の若者との交流を例に。 2021年3月12日

61.地域の魅力ランキングを「スピーチ」で語る 2021年3月10日

60.言語を例に:思い込みを捨ててみると真実が見えてくる。 2021年3月9日

59.「化」を付ける面白さ 2021年2月1日

58.ぴえん・・・新語2020 2020年12月10日

57.「釣り」の新しい意味 2020年12月2日

56.何かを介在させて、人とコミュニケーションを持つ。「スピーチのネタ」 2020年12月1日

55.累進課税と似ていることを日常から探す。「スピーチのネタ」 2019年10月30日

54.ラグビーワールドカップならば試合以外を書く。「スピーチのネタ」 2019年10月7日

53.自分の匂いに気づけないのはどうして? 「スピーチのネタ」 2019年9月13日

52.円グラフと帯グラフの時間(前ブログの続き) 2019年9月9日

51.円グラフ派? 帯グラフ派? スピーチのネタ「哲学的なことを語るとき」 2019年9月4日

50.居酒屋一軒分の予算は? スピーチのネタ「金銭に関する事柄は注意!」 2019年8月28日

49.恋は不思議♪ 朝礼スピーチのコツ「個人的な不思議・疑問を語る」 2019年8月22日

48.オリンピック・パラリンピック 朝礼スピーチのコツ「数字を添えて」 2019年8月21日

47.映画『ジョン・ウイック』のキメ方 スピーチのコツ「聞き手に負担を与えない」 2019年8月20日

46.髪型の強制は嫌だ! スピーチのコツ「マイナス言葉で締めない」 2019年8月8日

45.宇宙人ジョーンズの地球調査 スピーチのネタ「宇宙人になってみる」 2019年8月7日

44.お尻も洗ってほしい スピーチのネタ「宣伝コピーをヒントに」 2019年8月5日

43.1秒とは? スピーチのネタ「同じ1秒でも場面によって人によって価値が異なる」 2019年7月31日

42.今すぐにでも実現する夢 スピーチのネタ「夢を2種類つくる」 2019年7月30日

41.温度の0度は、何が基準? スピーチのネタ「日常を振り返る」 2019年7月29日

40.スピーチは、評価でもなければ競争でもない スピーチのネタ「自分らしさ」 2019年7月29日

39.選挙演説の上手い下手 スピーチのネタ「今のことを必ず取り入れる」 2019年7月26日

38.湘南ソング スピーチのネタ「地域を話題にする」 2019年7月22日

37.あなたを見守ってくれる方はいますか? スピーチのネタ「メンターの存在」 2019年7月19日

36.東京ドーム〇個分の例え スピーチのネタ「比較するときは原点を明確に」 2019年7月12日

35.神は細部に宿る スピーチのネタ「小さなことに心を込める」 2019年7月10日

34.野球を絵画で観る スピーチのネタ「人によって、何ごとも違って見える」 2019年7月9日

33.今どきの教科書 スピーチのネタ「自分の過去と現代との比較」 2019年7月4日

32.今日からスマホ、デビュー スピーチのネタ「相手の関心事に絞って話す」 2019年7月2日

31.PC履歴の削除 スピーチのネタ「捨て去り、最後に残ったもの」 2019年6月28日

30.ハンドルを握る位置 スピーチのネタ「思い込みに気付いたら」 2019年6月27日

29.身長の差 スピーチのネタ「キリンと猫の視点」 2019年6月26日

28.本当にそうだろうか? スピーチのネタ「平穏な日常を疑ってみる」 2019年6月25日

27.数字の便利な読み方 スピーチのネタ「大きな数字は、身近なものに置き換えて」 2019年6月21日

26.コンンビニに何を求めますか? スピーチのネタ「コンビニを通して需要を喚起」 2019年6月19日

25.カラスと会話 今日のカクテル「心霊写真」 2019年6月18日

24.英単語が聞き取れた! 今日のカクテル「2020東京オリンピック」 2019年6月14日

23.音が撮れるチェキの技術を現場に応用したい 今日のカクテル「魔法」 2019年6月13日

22.京都の「田の字」エリア 2019年6月12日

21.伝統産業とパッケージ 今日のカクテル「パッケージ」 2019年6月11日

20.引きこもり100万人の居場所。 今日のカクテル「居場所」

19.バー「山小屋」のマスターへ 今日のカクテル「将棋指しのマティーニ」

18.洋画「シャイプ・オブ・ウォーター」の交流 今日のカクテル「水の形」

16.『でんでん虫の悲しみ』(新美南吉) 今日のカクテル「悲しみ」

15.Beatlesを目指した日本のグループ 今日のカクテル「ビートルズ」

14.思春期に自分を支えてくれた本 今日のカクテル「思春期」

13.カクテルのコンテスト(コンペ) 今日のカクテル「修行」

8.国の借金が1103兆円(国民一人当たり約874万円) 今日のカクテル「計算と名称のトリック」

6.エスカレーター、歩きますか? 今日のカクテル「セッカチ」

2.悩ましい、ドリンクの値段設定 今日のカクテル「プライス」

1.世界には不思議がたくさんある! 今日のカクテル「ザ・格言」