京都の伝統産業の一つに、菓子と茶と酒造があります。

いずれも、包装や容器に包まれています。

比較的小さなものを包むものがパッケージです。

Contents

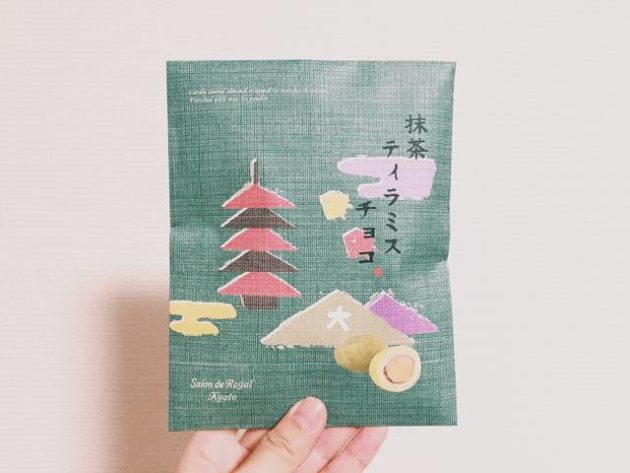

菓子、茶、酒のデザインが大きく変化しました。

皆さんの中には、京都土産を選ぶ際に、

京都らしいデザインのパッケージに見張る方もいらっしゃることでしょう。

伝統的なイメージを維持しながらも、

「形」「色」「素材」においてパッケージは大きな変化を遂げています。

お香一つ取り上げても、かつては匂い袋中心でしたが、今は棒状のお香が中心となり、筒状のパッケージがメインです。

菓子やお酒のパッケージもずいぶん変化しましたね。

(画像引用:お香の製造販売店(松栄堂))

京都にはパッケージ専門デザイン会社があります。

お客さまがお土産を選ぶ際、どんなデザインのパッケージを選ばれるでしょうか?

目立つ・美しい・綺麗・素材が手になじむ・持ちやすい、、、、。

幾つもの観点がありますね。

京都のデザインは、いわゆる「目立つ」「カッコいい」を狙うだけではありません。

「京都らしい」という一線を崩しません。

これが京都ブランドを守ることにつながっています。

「この色合いがやっぱり京都だ」

「この素材、京都を感じる」

「曲線の形が京都らしい」

このような感覚で商品を選んでいただけるようにパッケージをデザインしています。

(画像引用:久在屋 豆腐)

このセンスは一長一短ではできません。

長い時代の美に対する蓄積と職人さんを主とする技の蓄積があってこそのものです。

また、京都ならではの進取と自由の精神、東京に対する在野精神が官学にあったからこそ、

京都が持つ伝統を産業に活かす素地が役立ったと思います。

話は変わりますが、薬・化粧品もパッケージを重視する商品ですね。

地場産業として長年製造に携わった地域には、商品と法律に即したデザインのノウハウが詰まっているものです。

パッケージの意味は?

パッケージは中身を覆うものです。

けっして中身そのものではありません。

しかし、器が料理への期待感を持たせるのと同様に、

パッケージによって中身が想起され、中身への期待が膨れ上がることがあります。

(画像引用 宮井 ふろしき)

パッケージ倒れに終わらないために

時にデザイナーは、顧客と直接会うことなく、自社の営業からの情報を基にデザインをすることがあります。

これは、仕事効率のためでもありますが、むしろデザイナーが内向きになっていることから起こることが多いです。

デザイナーは、部屋の閉じこもることなく、顧客企業に出向き、商品の性質をしってほしいです。

むしろ、顧客に対し販売戦略/商品企画を提案するくらいの志が欲しいものです。

今日のカクテル

「パッケージ」

・ウオッカ・・・・・・・55ml

・ウイスキーボンボン・・1個

投稿一覧です

トップ画面は、こちらです。→ 「昭和オジサンが謎を基に、スピーチのネタをアドバイス」

70.映画から、どんな季節が思い浮かびますか? 2021年7月12日

69.地名が季語になったらいいな。物でも人でも季語にしてみよう。 2021年7月8日

68.九九の話 お願いがあります。 2021年6月18日

67.日本の大きさに驚いた。 2021年5月21日

66.古典(例えば徒然草)をスピーチに 2021年4月13日

65.エスニックジョークをスピーチに使ってみましょう。 2021年3月30日

64.用途という判断基準を捨てて、自社の商品・サービスのカテゴリーを見直すスピーチを! 2021年3月25日

63.小道具を使って、スピーチを行う・・・週刊文春がつい気になります 2021年3月18日

62.お好きな歌詞や詩でスピーチを。オードリー・タンさんと福島の若者との交流を例に。 2021年3月12日

61.地域の魅力ランキングを「スピーチ」で語る 2021年3月10日

60.言語を例に:思い込みを捨ててみると真実が見えてくる。 2021年3月9日

59.「化」を付ける面白さ 2021年2月1日

58.ぴえん・・・新語2020 2020年12月10日

57.「釣り」の新しい意味 2020年12月2日

56.何かを介在させて、人とコミュニケーションを持つ。「スピーチのネタ」 2020年12月1日

55.累進課税と似ていることを日常から探す。「スピーチのネタ」 2019年10月30日

54.ラグビーワールドカップならば試合以外を書く。「スピーチのネタ」 2019年10月7日

53.自分の匂いに気づけないのはどうして? 「スピーチのネタ」 2019年9月13日

52.円グラフと帯グラフの時間(前ブログの続き) 2019年9月9日

51.円グラフ派? 帯グラフ派? スピーチのネタ「哲学的なことを語るとき」 2019年9月4日

50.居酒屋一軒分の予算は? スピーチのネタ「金銭に関する事柄は注意!」 2019年8月28日

49.恋は不思議♪ 朝礼スピーチのコツ「個人的な不思議・疑問を語る」 2019年8月22日

48.オリンピック・パラリンピック 朝礼スピーチのコツ「数字を添えて」 2019年8月21日

47.映画『ジョン・ウイック』のキメ方 スピーチのコツ「聞き手に負担を与えない」 2019年8月20日

46.髪型の強制は嫌だ! スピーチのコツ「マイナス言葉で締めない」 2019年8月8日

45.宇宙人ジョーンズの地球調査 スピーチのネタ「宇宙人になってみる」 2019年8月7日

44.お尻も洗ってほしい スピーチのネタ「宣伝コピーをヒントに」 2019年8月5日

43.1秒とは? スピーチのネタ「同じ1秒でも場面によって人によって価値が異なる」 2019年7月31日

42.今すぐにでも実現する夢 スピーチのネタ「夢を2種類つくる」 2019年7月30日

41.温度の0度は、何が基準? スピーチのネタ「日常を振り返る」 2019年7月29日

40.スピーチは、評価でもなければ競争でもない スピーチのネタ「自分らしさ」 2019年7月29日

39.選挙演説の上手い下手 スピーチのネタ「今のことを必ず取り入れる」 2019年7月26日

38.湘南ソング スピーチのネタ「地域を話題にする」 2019年7月22日

37.あなたを見守ってくれる方はいますか? スピーチのネタ「メンターの存在」 2019年7月19日

36.東京ドーム〇個分の例え スピーチのネタ「比較するときは原点を明確に」 2019年7月12日

35.神は細部に宿る スピーチのネタ「小さなことに心を込める」 2019年7月10日

34.野球を絵画で観る スピーチのネタ「人によって、何ごとも違って見える」 2019年7月9日

33.今どきの教科書 スピーチのネタ「自分の過去と現代との比較」 2019年7月4日

32.今日からスマホ、デビュー スピーチのネタ「相手の関心事に絞って話す」 2019年7月2日

31.PC履歴の削除 スピーチのネタ「捨て去り、最後に残ったもの」 2019年6月28日

30.ハンドルを握る位置 スピーチのネタ「思い込みに気付いたら」 2019年6月27日

29.身長の差 スピーチのネタ「キリンと猫の視点」 2019年6月26日

28.本当にそうだろうか? スピーチのネタ「平穏な日常を疑ってみる」 2019年6月25日

27.数字の便利な読み方 スピーチのネタ「大きな数字は、身近なものに置き換えて」 2019年6月21日

26.コンンビニに何を求めますか? スピーチのネタ「コンビニを通して需要を喚起」 2019年6月19日

25.カラスと会話 今日のカクテル「心霊写真」 2019年6月18日

24.英単語が聞き取れた! 今日のカクテル「2020東京オリンピック」 2019年6月14日

23.音が撮れるチェキの技術を現場に応用したい 今日のカクテル「魔法」 2019年6月13日

22.京都の「田の字」エリア 2019年6月12日

21.伝統産業とパッケージ 今日のカクテル「パッケージ」 2019年6月11日

20.引きこもり100万人の居場所。 今日のカクテル「居場所」

19.バー「山小屋」のマスターへ 今日のカクテル「将棋指しのマティーニ」

18.洋画「シャイプ・オブ・ウォーター」の交流 今日のカクテル「水の形」

16.『でんでん虫の悲しみ』(新美南吉) 今日のカクテル「悲しみ」

15.Beatlesを目指した日本のグループ 今日のカクテル「ビートルズ」

14.思春期に自分を支えてくれた本 今日のカクテル「思春期」

13.カクテルのコンテスト(コンペ) 今日のカクテル「修行」

8.国の借金が1103兆円(国民一人当たり約874万円) 今日のカクテル「計算と名称のトリック」

6.エスカレーター、歩きますか? 今日のカクテル「セッカチ」

2.悩ましい、ドリンクの値段設定 今日のカクテル「プライス」

1.世界には不思議がたくさんある! 今日のカクテル「ザ・格言」